The Origin and Development of Eurythmy

1920–1922

GA 277c

16 October 1921, Dornach

Translated by Steiner Online Library

52. Eurythmy Performance

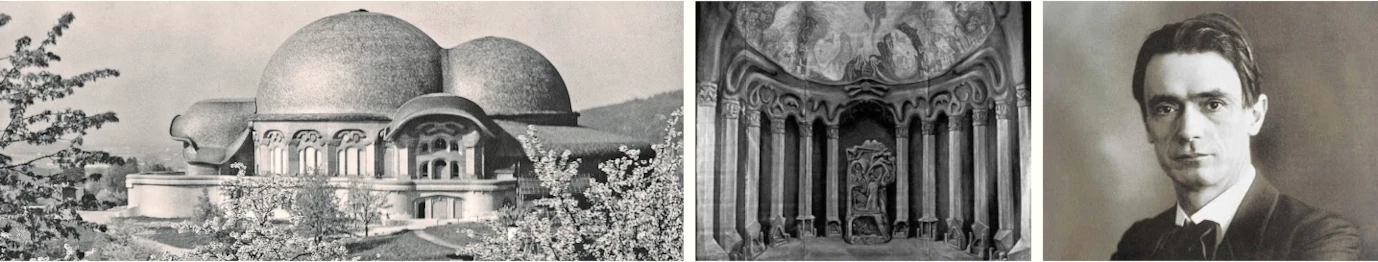

The eurythmy performance, which took place in its entirety in the domed room of the Goetheanum, was part of the so-called “Swiss Speakers' Course” (GA 339) from October 11-16, 1921.

“The Fairy Tale of the Miracle of the Source” from “The Testing of the Soul” by R. Steiner with music by Walter Abendroth

“Rondeau” by Charles d'Orleans

Saying from the Calendar of the Soul (26) by Rudolf Steiner

“Highest star” by Friedrich Nietzsche

Saying from the Calendar of the Soul (27) by Rudolf Steiner

Evoe

“True Love” (sonnet 78) by William Shakespeare

“Butterfly” by Edward Grieg

Prelude “Schicksalsfrage” with music by Leopold van der Pals

“Vereinsamt” by Friedrich Nietzsche

“Throw your heavy things” by Friedrich Nietzsche

“To sing on the water” by Franz Schubert

Sylph and gnome scene from the 2nd picture of “Der Seelen Erwachen” by R. Steiner with musical introduction by Max Schuurman

My dear audience!

Please allow me - as always before these eurythmic experiments - to introduce the performance with a few words. I am not doing this to explain the mental image as such. To want to explain the artistic is itself inartistic, for the truly artistic must speak for itself in the immediate contemplation. Only here is an attempt being made, from artistic sources that are still unfamiliar today and with equally unfamiliar artistic means of an artistic formal language. And I may take the liberty of saying a few words about the latter two in advance.

You will see, ladies and gentlemen, people in motion on the stage, groups of people in motion, either in motion or in space. At first glance, this all seems to be a kind of gesture art. But anyone who takes it as the art of gesture would be making a possible misunderstanding. Nothing pantomimic, mimic or even dance-like in the usual sense is to be given in eurythmy, but something that is based on a real, visible language that is drawn out of the entire human organization just as lawfully as spoken language or singing itself.

If one wants to arrive at these eurythmic forms of expression, then one must carefully recognize through sensory-supersensory observation - to use Goethe's expression - which tendencies of movement are present when the human being produces the sound of speech or also the tone in music. I say explicitly: tendencies of movement. I am not referring to that which then passes into the air, produces air vibrations, approaches the higher human being in order to convey the tone or the sound, but rather to that which comes out of the whole human being as a tendency of movement, which comes to rest, so to speak, in the larynx and its neighboring organs, and only then translates itself into the small movements, into the air vibrations. Because speech actually comes out of the whole person. The whole person is involved in speech.

And one can perhaps form a mental image of eurythmy in the following way. Imagine a person listening. Basically, the speech, the word, the song affects the listener in such a way that it takes hold of him completely. The listener remains calm, but one could say that something is constantly taking place in him that he should actually keep calm. He wants to accompany what he hears with his gestures and movements - especially his arms and hands. And the inner movement that takes place when listening to the phonetic or vocal sounds is largely based on the fact that certain movements that are actually unconsciously desired are stopped.

These movements are also stopped, brought to rest, when a person speaks or sings - in other words, when vibrations are evoked. They can be studied through sensory-supersensory observation, these inner movements, and can be used to put people themselves or groups of people into such movements: Then you have eurythmy. You don't have the usual gestures, you don't have mimicry, but what you have is the movement of the most expressive organs of the human being - the arms, the hands - which is also a linguistic or vocal expression of what is going on in the soul of the human being, just like language and singing itself.

One sees a language or one hears that which is sung through movement in that which is presented eurythmically. Therefore, eurythmy can be performed as a parallel phenomenon to recitation or declamation, or it can also be eurythmized to music. One can sing through these movements just as one can sing through sound. But it is indeed the case that it is precisely through this eurythmically visible language that the deeper underpinnings of a poem are fully expressed. The fully human is expressed, whereas only a partial human can really reveal itself through the sound or through the sound.

The way in which recitation and declamation must accompany the eurythmic shows how one must pass from the literally prosaic, which poetry must use as a means, to the actual artistic aspect of poetry, to the rhythmic design, to the sound image, the sound imagination, the music-like theme, which lies in the rhythm, in the beat, in the verse design of a poem.

Today, the understanding of recitation or declamation is by no means correct. Greater value is placed on so-called reciters or declamators who succeed in overcoming the inner, linguistically structured structure of a poem and emphasizing the prose content, the literal content. It is perceived as very internal. That is something that must be characteristic of an inartistic age. But we must return to the artistic concept of recitation and declamation. It would be impossible to accompany the eurythmics, which bring out and reveal the subtexts of a poem, as prosaically as is popular today.

In declamation and recitation, too, the main emphasis must be placed on the shaping of the language, on the formation and shaping of the sound image, on the music-like theme in the poem. Recitation and declamation will therefore be able to experience a new fertilization in eurythmy. One will again learn to understand what the artistic quality of a poem is based on; one will again understand why Schiller, for example, always had a musical theme weaving in his soul in his most important poems - without words - and why he only later strung the literal words onto the musical theme, so to speak. One will understand again why Goethe himself rehearsed his jambendramas like a conductor with a baton. An inartistic age believes such things to be something antiquated. It is precisely what is truly artistic.

And if one penetrates into that which underlies a poem from the law, then one will find that one should not reject something like the visible language of eurythmy, but on the contrary should accept it as the possibility of an expansion of the fields of art. This must be said if, for example, it is objected that it is something artificial or the like. In eurythmy, those who really have an open heart and healthy senses for the artistic should enjoy it, not reject any expansion of our artistic fields.

And what comes into consideration above all is that, as soon as one moves into the dramatic, those scenes which deal with, let us say, some scenes in Goethe's second part of Faust, which in turn overcome scenic relationships, which are thus conceived in a naturalistic way, that one simply has to arrive at a certain style, that one cannot simply represent through naturalistic gestures that which is given by the poet. It is precisely where the supernatural is inserted into the course of the scene that you can see how eurythmy offers something that allows you to get away from that from which the poet also wants to get away in such cases: from that which can be exhausted merely in naturalistic renditions.

In my experiments, a few of which will also be presented eurythmically today, you will see how, when the aim is to portray connections between the human soul and the supernatural, how, as is the case with my “Mystery Dramas”, the poetry itself can already be conceived eurythmically, eurythmically to a certain extent, and how, if this is the case, eurythmy then arises as a natural means of stage expression. This will be demonstrated today in particular in some rehearsals.

Well, that is above all the artistic side of eurythmy. Eurythmy also has two other sides. There is one that I would like to mention briefly: it is the medical, hygienic-therapeutic side. Because the eurythmic movements are taken from the organization of the human being, it is possible to shape the movements in a different way than they are shaped here today in a purely artistic way. They can be extracted from the human being in such a way that they have a healthy effect, that they transform something unhealthy in the human organization into something healthy. I just want to mention that. An attempt is already underway. An attempt has been made to develop a kind of eurythmy therapy.

A third element is the pedagogical-didactic. In the Waldorf School founded by Emil Molt in Stuttgart, which is run by me, we have a kind of inspired, spiritualized gymnastics, which is included in the lessons as a compulsory subject. You can see how, if it is done correctly, the children grow into this eurythmy, this visible language, from the first year of primary school through all classes with the same naturalness as the child grows into the natural spoken language. The child grows into it with devotion and joy and feels what it is supposed to perform in these movements as something that belongs to the natural longing for movement of the human organism, feels a natural harmony between the sound and the tone and that which is brought out of the human organization as a whole, especially through the most expressive element in the human being - through arms and hands. One can also see how that which our time will very much need in the next generation - the development of the initiative of the will, the initiative of the soul - can be quite advantageously brought out through eurythmy in quite a different way from mere [gymnastics, which] is regulated according to [physiological] laws. This, too, has already been shown essentially in the use of eurythmy as a compulsory subject in the Stuttgart Waldorf School.

Now, apart from these other aspects of eurythmy, eurythmy is an art that draws on such formal languages and artistic sources, and it has the peculiarity that it makes the whole human being with his organization, the whole human being with his inner lawfulness its tool. It is not an external tool that is used, but the human being himself. And if it has been felt from a deep right throughout the ages that man is actually a small world, a microcosm, in which everything is contained in a certain way that occurs in the great world, in the macrocosm, then one can also assume that, if this eurythmy is further developed, it must represent something particularly artistic precisely because one uses oneself in this small world of the macrocosm [microcosm?] as a tool, not external tools. One may therefore perhaps say: if Goethe calls art a revelation of secret natural laws that would never be revealed without it, then secret world laws must reveal themselves artistically in a special way when the inner, organic secrets of man are artistically presented before the eye, before the sentient human being.

Now, of course, I must always say that we are only at the beginning with this eurythmy. But those who immerse themselves in what eurythmy actually wants can already feel today how, in the course of development, something will really be given that is a kind of special art in that the human being appears as an instrument. One can say - entirely in the Goethean sense - that a kind of summary of the artistic, albeit initially for the eye, but accompanied by other arts, also for the ear, can certainly enter into our civilization and spiritual development. It is in the true Goethean sense, this eurythmizing, when Goethe says: "When man is placed on the summit of nature, he sees himself again as a whole nature, which again has to bring forth a summit in itself; to this end he raises himself by permeating himself with all perfections and virtues, calling upon choice, order, harmony and meaning and finally raising himself to the production of the work of art, to the creation of the work of art. And man rises especially to the creation of the work of art when he takes measure, harmony, order and meaning not from external nature, but from the law of his own being and [when he] tries to conjure up the artistic aspect of the world before the soul through that which his own being can produce from within himself.

We can therefore believe, because this art of eurythmy wants to flow out of the fully human, that - even if today, because it is in its infancy, we must still ask the spectators and listeners to apologize for the eurythmic images - that this art of eurythmy, if it is further developed, will one day be able to place itself as a fully entitled younger art alongside the older fully entitled arts.

52. Ansprache zur Eurythmie

Die Eurythmie-Aufführung, die gesamthaft im Kuppelraum des Goetheanum vor sich ging, fand im Rahmen des sog. «Schweizer Rednerkurses» (GA 339) vom 11.-16. Oktober 1921 statt.<[p>

«Das Märchen vom Quellenwunder» aus «Die Prüfung der Seele» von R. Steiner mit Musik von Walter Abendroth

«Rondeau» von Charles d’Orleans

Spruch aus dem Seelenkalender (26) von Rudolf Steiner

«Höchstes Gestirn» von Friedrich Nietzsche

Spruch aus dem Seelenkalender (27) von Rudolf Steiner

Evoe

«True Love» (Sonett 78) von William Shakespeare

«Schmetterling» von Edward Grieg

Auftakt «Schicksalsfrage» mit Musik von Leopold van der Pals

«Vereinsamt» von Friedrich Nietzsche

«Wirf dein Schweres» von Friedrich Nietzsche

«Auf dem Wasser zu singen» von Franz Schubert

Sylphen- und Gnomen-Szene aus dem 2. Bild von «Der Seelen Erwachen» von R. Steiner mit musikalischer Einführung von Max Schuurman

Meine sehr verehrten Anwesenden!

Gestatten Sie, dass ich auch diesmal - wie immer vor diesen eurythmischen Versuchen - die Vorführung durch einige Worte einleite. Ich tue das nicht, um die Vorstellung als solche selbst zu erklären. Künstlerisches erklären wollen, ist selbst unkünstlerisch, denn wirklich Künstlerisches muss ja in der unmittelbaren Anschauung durch sich selber sprechen. Allein hier handelt es sich um den Versuch, der gemacht wird, aus heute noch ungewohnten künstlerischen Quellen und mit ebenso ungewohnten künstlerischen Mitteln einer künstlerischen Formensprache. Und über diese beiden Letzteren darf ich mir wohl erlauben, einige Worte voraus zu sagen.

Sie werden sehen, meine sehr verehrten Anwesenden, auf der Bühne den bewegten Menschen, bewegte Menschengruppen, an sich in Bewegung oder aber im Raume. Das alles scheint zunächst eine Art Gebärdenkunst zu sein. Aber wer es als Gebärdenkunst nimmt, würde sich einem möglichen Missverständnis hingeben. Nichts Pantomimisches, Mimisches, auch nicht im gewöhnlichen Sinne Tanzartiges soll in der Eurythmie gegeben werden, sondern etwas, das beruht auf einer wirklichen, sichtbaren Sprache, die ebenso gesetzmäßig aus der ganzen menschlichen Organisation hervorgeholt wird wie die Lautsprache oder der Gesang selbst.

Wenn man zu diesen eurythmischen Ausdrucksformen kommen will, dann muss man nämlich sorgfältig durch sinnlich-übersinnliches Schauen - um mich dieses Goethe’schen Ausdrucks zu bedienen - erkennen, welche Bewegungstendenzen vorhanden sind, indem der Mensch den Laut der Sprache oder auch den Ton im Musikalischen hervorbringt. Ich sage ausdrücklich: Bewegungstendenzen. Es ist nicht dasjenige gemeint, was dann in die Luft übergeht, Luftschwingungen hervorruft, an den höheren Menschen herantritt, um den Ton oder den Laut zu vermitteln, sondern es ist dasjenige, was aus dem ganzen Menschen herauskommt als Bewegungstendenz, was gewissermaßen zur Ruhe kommt im Kehlkopf und seinen Nachbarorganen, und sich eben erst in die kleinen Bewegungen, in die Luftschwingungen umsetzt. Denn Sprache kommt eigentlich aus dem ganzen Menschen heraus. Der ganze Mensch ist an der Sprache beteiligt.

Und man kann vielleicht auf die folgende Art von dem Eurythmischen sich eine Vorstellung machen. Man denke sich einen zuhörenden Menschen. Im Grunde genommen wirkt die Rede, Wort, der Gesang auf den zuhörenden Menschen so, dass er ihn ganz ergreift. Der zuhörende Mensch bleibt ruhig, aber man möchte sagen: In ihm vollzieht sich fortwährend etwas, was er eigentlich in Ruhe zu halten hat. Er möchte begleiten mit seiner Gebärde, Bewegungen — namentlich seiner Arme und Hände -, dasjenige, was er hört. Und die innere Bewegung, die beim Anhören des Lautlichen oder des Gesanglichen stattfindet, die ruht eben zum großen Teil darauf, dass gewisse, eigentlich unbewusst gewollte Bewegungen aufgehalten werden.

Diese Bewegungen sind es, die auch aufgehalten werden, zur Ruhe gebracht werden, wenn der Mensch spricht oder singt — also Schwingungen hervorruft. Man kann sie studieren durch sinnlichübersinnliches Schauen, diese innerlichen Bewegungen, kann damit den Menschen selbst oder auch Menschengruppen in solche Bewegungen versetzen: Dann hat man die Eurythmie. Man hat nicht die gewöhnliche Gebärde, man hat nichts Mimisches, sondern man hat dasjenige, was als Bewegung namentlich der ausdrucksvollsten Organe des Menschen - der Arme, der Hände - ebenso ein sprachlicher oder gesanglicher Ausdruck ist desjenigen, was in der Seele des Menschen vorgeht, wie eben Sprache und Gesang selber.

Man sieht eine Sprache oder aber man hört das durch Bewegungen Gesungene in demjenigen, was eurythmisch dargeboten wird. Daher kann eurythmisiert werden als Parallelerscheinung zu Rezitation oder Deklamation, oder es kann auch zu Musikalischem eurythmisiert werden. Man kann ebenso durch diese Bewegungen singen, wie man durch den Ton singen kann. Nur zeigt sich in der Tat, dass durch diese eurythmisch sichtbare Sprache gerade die tieferen Untergründe einer Dichtung erst voll zum Ausdrucke kommen. Das Vollmenschliche kommt zum Ausdrucke, während durch den Ton oder durch den Laut eigentlich nur ein Partiell-Menschliches sich wirklich offenbaren kann.

An der Art, wie Rezitation und Deklamation begleiten müssen das Eurythmische, zeigt sich, wie man da von dem wortwörtlich Prosaischen, dessen sich ja als eines Mittels die Dichtung bedienen muss, übergehen muss zu dem eigentlichen Künstlerischen der Dichtung, zu der rhythmischen Gestaltung, zu dem Lautbilde, der Lautimagination, dem musikähnlichen Thema, welches in dem Rhythmus, in dem Takte, in der Versgestaltung eines Gedichtes liegt.

Heute hat man ein durchaus nicht richtiges Verständnis in Rezitation oder Deklamation. Man legt einen größeren Wert darauf, wenn sogenannten Rezitatoren oder Deklamatoren es gelingt, das innere, sprachlich gestaltete Gefüge eines Gedichtes zu überwinden, und gerade den Prosainhalt, den wortwörtlichen Inhalt zu pointieren. Man empfindet das als sehr innerlich. Das ist etwas, was einem unkünstlerischen Zeitalter ja eigen sein muss. Aber wir müssen wiederum zurückkommen zur künstlerischen Auffassung auch des Rezitierens und Deklamierens. Man könnte so prosaisch, wie es heute beliebt ist, gar nicht deklamatorisch begleiten das Eurythmische, das gerade die Untergründe eines Gedichtes heraufholt und offenbart.

Man muss auch im Deklamieren und Rezitieren auf das Gestalten der Sprache, auf das Heranbilden, Heranformen des Lautbildes, auf das musikartige Thema im Gedichte den Hauptwert legen. Es wird also Rezitation, Deklamation gerade an der Eurythmie eine Neubefruchtung wiederum erleben können. Man wird wiederum lernen auch zu verstehen, worauf das Künstlerische einer Dichtung beruht; man wird wiederum verstehen, warum zum Beispiel Schiller immer gerade bei seinen bedeutendsten Dichtungen ein musikalisches Thema in der Seele webend hatte - ohne Worte - und warum er erst nachher gewissermaßen das Wortwörtliche aufreihte auf das musikalische Thema. Man wird wieder begreifen, warum Goethe selbst seine Jambendramen wie ein Kapellmeister mit dem Taktstock einstudierte. Solche Dinge glaubt eine unkünstlerische Zeit als etwas Antiquiertes anzusehen. Es ist gerade das wirklich Künstlerische.

Und wenn man hinunterdringt in dasjenige, was einem Gedichte aus dem Gesetze heraus zugrunde liegt, dann wird man eben finden, dass man nicht ablehnen sollte so etwas wie die sichtbare Sprache der Eurythmie, sondern es im Gegenteil aufnehmen sollte als die Möglichkeit einer Erweiterung der Kunstgebiete. Das muss gesagt werden, wenn etwa eingewendet wird, es sei etwas Verkünsteltes oder dergleichen. In der Eurythmie müsste derjenige, der wirklich offenes Herz und gesunde Sinne für Künstlerisches hat, Freude haben, nicht Ablehnung gegen jede Erweiterung unserer künstlerischen Gebiete.

Und was vor allen Dingen in Betracht kommt, das ist, sobald man ins Dramatische übergeht, diejenigen Szenen, welche behandeln, sagen wir etwa wie manche Szenen in Goethes zweitem Teil des «Faust», die wiederum szenischen Verhältnisse zu überwinden, die also naturalistisch gedacht sind, dass man einfach notwendig hat, zu einem gewissen Stil zu kommen, dass man da nicht einfach durch naturalistische Gesten dasjenige darstellen kann, was vom Dichter gegeben wird. Da gerade, wo Übersinnliches in den Szenengang sich einfügt, da sieht man, wie man an der Eurythmie etwas hat, wo man loskommen kann von demjenigen, von dem in solchen Fällen ja auch der Dichter loskommen will: von demjenigen, was sich bloß in naturalistischen Wiedergaben erschöpfen kann.

In meinen Versuchen, von denen ja heute auch einiges Weniges zur eurythmischen Darstellung kommen wird, wird man sehen, wie, wenn angestrebt wird Zusammenhänge der menschlichen Seele mit dem Übersinnlichen darzustellen, wie da, wie es bei meinen «Mysteriendramen» der Fall ist, die Dichtung selbst schon durchaus eurythmisch gedacht, eurythmisch gewissermaßen konzipiert sein kann und wie, wenn das der Fall ist, die Eurythmie sich als selbstverständliches Bühnenausdrucksmittel dann ergibt. Das soll besonders heute in einigen Proben gezeigt werden.

Nun, das ist vor allem die künstlerische Seite der Eurythmie. Eurythmie hat noch zwei andere Seiten. Es ist eine, die ich noch kurz erwähnen will: Es ist die medizinische, hygienisch-therapeutische Seite. Man kann nämlich, weil die eurythmischen Bewegungen hervorgeholt sind aus der Organisation des menschlichen Wesens, man kann die Bewegungen auch noch anders gestalten, als sie im rein Künstlerischen hier etwa heute gestaltet werden. Man kann sie so herausholen aus dem menschlichen Wesen, dass sie gesundend wirken, dass sie eben überführen irgendetwas Ungesundes in der menschlichen Organisation in das Gesunde. Das will ich nur erwähnen. Es ist bereits der Versuch im Anzuge. Es ist unternommen worden, eine Art Heileurythmie auszubilden.

Ein drittes Element ist dann das Pädagogisch-Didaktische. In der von Emil Molt in Stuttgart begründeten Waldorfschule, die von mir geleitet wird, haben wir eine Art beseelten, durchgeistigten Turnens, das als obligatorischer Lehrgegenstand in den Unterricht eingefügt ist. Da sieht man, wie, wenn es nur richtig gemacht wird, die Kinder vom ersten Volksschuljahr an durch alle Klassen hindurch in diese Eurythmie, diese sichtbare Sprache, mit derselben Selbstverständlichkeit hineinwachsen, wie das Kind in die natürliche Lautsprache hineinwächst. Das Kind wächst mit Hingabe und Freudigkeit hinein und empfindet durchaus dasjenige, was es in diesen Bewegungen vollziehen soll, als etwas, was zu der natürlichen Bewegungssehnsucht des menschlichen Organismus gehört, empfindet einen natürlichen Einklang zwischen dem Laut und dem Ton und demjenigen, was da insbesondere durch eben das ausdrucksvollste Element an dem Menschen - durch Arme und Hände - an der menschlichen Gesamtorganisation herausgeholt wird. Man kann auch sehen wie dasjenige, was unsere Zeit in der nächsten Generation sehr wohl brauchen wird - Entwicklung der Willensinitiative, der Seeleninitiative —, dass [sich] diese[s durch die Eurythmie] in ganz anderer Weise als das bloße [Turnen, das] nach [vom] Physiologischem geleiteten Gesetzen sich regelt, sich recht hervortut, recht vorteilhaft sich hervortun kann. Auch das hat sich schon im Wesentlichen in der Handhabe der Eurythmie als obligatorischem Unterrichtsgegenstand in der Stuttgarter Waldorfschule gezeigt.

Nun, abgesehen von diesen anderen Seiten des Eurythmisierens, ist eben Eurythmie eine in solchen Formensprachen und aus künstlerischen Quellen herausschöpfende Kunst, und sie hat das Eigentümliche, dass sie den ganzen Menschen mit seiner Organisation, den ganzen Menschen mit seiner inneren Gesetzmäßigkeit zu ihrem Werkzeuge macht. Nicht ein äußeres Werkzeug verwendet man, sondern den Menschen selbst. Und wenn aus einem tiefen Recht heraus durch alle Zeiten hindurch empfunden worden ist, dass der Mensch eigentlich eine kleine Welt, ein Mikrokosmos ist, in dem alles in einer gewissen Art enthalten ist, was in der großen Welt, im Makrokosmos, vorkommt, dann kann man auch annehmen, dass, wenn diese Eurythmie weiter ausgebildet wird, sie gerade deshalb etwas besonders Künstlerisches darstellen muss, weil man sich selbst in dieser kleinen Welt des Makrokosmos [Mikrokosmos?] als eines Werkzeuges bedient, nicht äußerer Werkzeuge. Man darf daher vielleicht sagen: Wenn Goethe die Kunst nennt eine Offenbarung geheimer Naturgesetze, die ohne sie niemals offenbar würden, so müssen geheime Weltgesetze künstlerisch sich besonders offenbaren, wenn man die inneren, organischen Geheimnisse des Menschen künstlerisch vor das Auge, vor den empfindenden Menschen hinstellt.

Nun muss ich natürlich immer sagen, dass wir mit dieser Eurythmie erst im Anfange sind. Derjenige aber, der sich einlebt in dasjenige, was die Eurythmie eigentlich will, der kann heute schon empfinden, wie im Lauf der Entwicklung wirklich etwas gegeben werden wird, was eine Art besonderer Kunst ist dadurch, dass eben der Mensch als Instrument auftritt. Man kann sagen - ganz im Goethe’schen Sinne -, dass dadurch eine Art Zusammenfassung des Künstlerischen, allerdings zunächst für das Auge, aber, begleitet von anderen Künsten, auch für das Ohr, durchaus in unsere Zivilisation und Geistesentwicklung hineintreten kann. Es ist im echten Goethe’schen Sinne, dieses Eurythmisieren, wenn Goethe sagt: Wenn der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat; dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Vollkommenheiten und Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft und sich endlich zur Produktion des Kunstwerkes erhebt, zur Schöpfung des Kunstwerkes. Und ganz besonders erhebt sich der Mensch zur Schöpfung des Kunstwerkes, wenn er Maß, Harmonie, Ordnung und Bedeutung nicht aus der äußeren Natur nimmt, sondern aus dem Gesetze seines eigenen Wesens und [wenn er] durch dasjenige, was sein eigenes Wesen aus seinem Innern hervorbringen kann, gerade das Künstlerische der Welt vor die Seele hinzuzaubern versucht.

Man darf deshalb glauben, weil diese Kunst der Eurythmie aus dem Vollmenschlichen herausströmen will, dass sie - wenn man auch heute, weil sie am Anfange ist, für die eurythmischen Vorstellungen noch um Entschuldigung bitten muss bei den Zuschauern und Zuhörern —, dass diese Kunst der Eurythmie, wenn sie weiter ausgebildet wird, sich einmal als eine vollberechtigte jüngere Kunst neben die älteren vollberechtigten Künste wird durchaus hinstellen können.