The Origin and Development of Eurythmy

1920–1922

GA 277c

6 November 1921, Dornach

Translated by Steiner Online Library

55. Eurythmy Performance

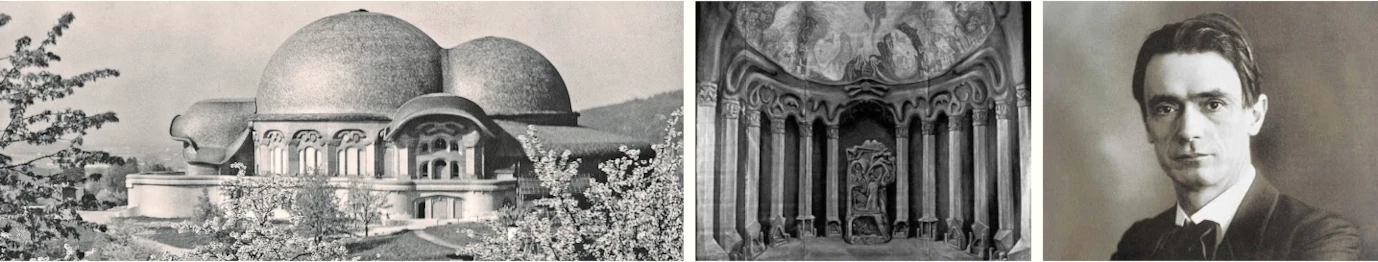

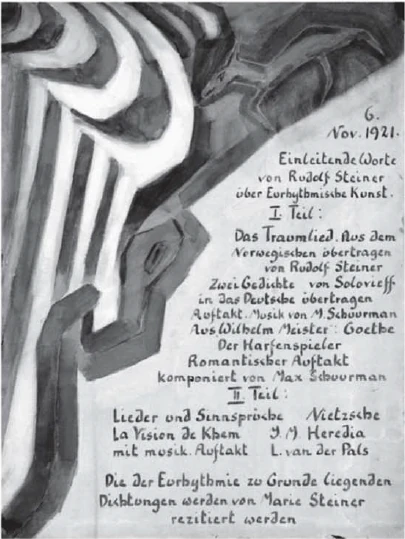

The eurythmy performance took place in its entirety in the domed room of the Goetheanum. - The text of the speech is incomplete.

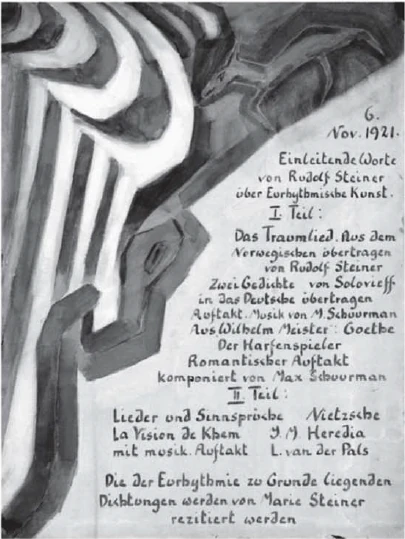

Poster for the Performance

Please allow me, ladies and gentlemen, to preface our eurythmic performance with a few words, not to explain the mental image, but to draw attention to the fact that what is offered here as eurythmic art is based on certain artistic sources that are still unfamiliar today, [on] an artistic formal language that makes a few words of introduction necessary. So these words are not spoken in order to explain the artistic aspect, which must have an effect on immediate observation - that would be unartistic - but for the reasons given.

The point is that here you will see the moving human being, the individual human being on stage, who performs movements through his own organism, or also movements of groups of people in space. What is revealed here is a truly visible language - not mimicry or pantomime, not something dance-like, but a real, visible language. For it is quite possible that man expresses his inner being, his soul life, not only through musical tone or spoken language, but also through movements.

However, these movements must not be mere gestures if it is to be a real language. And in order to understand this, it is necessary, as I said, to explain in a few words how this eurythmic language actually comes about. It is not based on arbitrariness, but on the systematic study of the tendencies of movement - I do not say movements, but tendencies of movement - that a person actually wants to execute, wants to execute involuntarily, when he sets his larynx and the other organs of speech in motion. We are talking about movement tendencies, about what the whole human organism actually wants to perform and what is then localized in the larynx and its neighbouring organs [in relation] to the overall organization of the human being when singing or speaking.

The tendency to movement comes to a standstill, so to speak, already in the state of formation, in the status nascendi, one could say, and is transformed into movements of speech, of the vocal organ, then into movements of the air, of tones, of sounds, of movements. You have to study what underlies the overall movements in the human organism and then really extract them - from the movements, I would say, of the organism.

This is not the way to create something arbitrary. You can convince yourself of this if you pay a certain amount of inner attention to how you actually carry all these movement tendencies within you when listening to speaking and singing. These movement tendencies are the same; only that one remains calm while listening and yet understands what the other person is saying, that one brings the movements that actually want to be carried out to rest and transforms them inwardly into the realization of understanding. Everything that happens in the whole person as singing, speech, sound is carefully studied and transformed into movements of the individual person or groups of people. In this way, one gradually comes to understand what underlies individual poems or a compilation of poems.

It must be pointed out that poetry is not based on the prose content [and on] the literal content of what the poet expresses, but that what is truly artistic in poetry is based on the language form and that which underlies the language form, the sound form, or also in that which underlies the language in terms of language and theme. Here we actually see a hidden will to move of the whole human being. Therefore one penetrates into the inner depth of a poem or a piece of song when one takes this poem or this song material in the visible language of eurythmy.

In our inartistic age, it is not at all universally understood that, for example, declamation and recitation are in themselves based on a certain restrained eurythmy, on an inner mobility and rhythm and activity in the musical theme or in the eurythmic arrangement. What is particularly popular today is the prosaic pointing of the content; this is expressed in a very special way today. But those who really have an enthusiasm for the artistic in a certain respect will certainly enjoy every expansion of art. For in listening to the phonetic, the tonal, the whole human being is always involved, and the human organism certainly has the possibility of transforming its own forms, its own inner experience into that which can be seen externally, which is externally a visible language.

You cannot, for example, observe the forms of the human hand if you only have them in their resting form. Anyone who really wants to study and understand the forms of the hand or arm knows that this human form only has meaning by describing the hand or arm in movement, in its mobility, that the movement is already expressed in the form. Thus the possibility of movement lies dormant in the entire human organism, which can be brought out. And just as we localize what lives in our soul to a certain extent, I would like to say, to the larynx and its neighbouring organs, we can also extract something from the whole human being. This happens in eurythmy. Therefore, declamation and recitation can also be accompanied by eurythmy. But I must point this out: We look at the inner eurythmy in poetry, less at the prose content, when reciting and declaiming. If one wants to bring art to revelation in recitation and declamation, one only has to be aware that speaking and singing are connected with the human being and his entire environment.

As the child grows up in its first year of life, it is subject to the instinct to move. The actual movement instinct asserts itself in relation to speech, the linguistic, in what I call vocalization. And experiencing vocally actually means imitating the other person, imitating the other person in his inner soul life. The experience of consonants, on the other hand, is based on the fact that when you hear consonants, you are not so much imitating them in inner peace, but on the fact that you have an afterimage. There is actually always an urge in the speaker, which just needs to be brought to rest, to line up the consonants in motion to form them.

What a person learns from another person in his childhood is ultimately a similar process to that which must have taken place when he sees the child learning to speak. We could bring a lot into this if we were to find out today through scientific research that in the original languages man wanted to reveal himself out of himself, so the original languages came even more from the heart. We will see how the language of civilization today is based on convention - or on “correct expression” - which must always be inartistic. In the original languages, speech was based more on what man wanted to reveal out of himself.

When man then went on to present his experience or a mood, when he went into song or poetry, it was the case that in the original language he still had the need to express everything he had in speech, in sound and also in movement. The sciences also say of the primitive language that what was seen in the word and in sound had only one single sign. This shows us the relationship between the phonetic and the tonal in the kinetic, when this is extracted in a lawful way from the entire human organism.

The fact that one wants to move and wants to transform these forms into movements is the basis for the development of the art of eurythmy. When one sees how the whole human being can actually be shaped, one will be able to see the justification of eurythmy. The extent to which eurythmy is justified is particularly evident when one wants to dramatically represent on stage what strives towards the supersensible, such as in the Nordic “Dream Song of Olaf Åsteson”, where one has to lead things out of mere naturalism and into the supersensible. You will see today in the old saga, the dream song of Olaf Åsteson, my dear audience - one cannot say dramatic in all this, but dramatic-epic - what can be felt there is that if one approaches this matter in a stylized way, as we have tried to do here in our eurythmic representation, that one necessarily has non-ordinary movements, as they are practised in naturalistic acting or on the stage, but that it is necessary to evoke the stylization of the movements from the inner lawfulness of human organization itself, especially when we are dealing with something that, one could say, emerges from the folk play, something that is brought forth quite elementarily from pure humanity like this Olaf Åsteson. You can see how this poetry, which lies in such a dream of truth, [in] such dreamlike poetic truths, which are supposed to lead people into the supersensible, can be revealed particularly well in this eurythmy, in this sensually visible language of eurythmy.

This old poem by Olaf Åsteson, this dream song, has been rediscovered in more recent times. Perhaps we know that many people in the Norwegian region attach great importance to promoting the old languages again - in addition to the written language, the Stadsmäl, to studying the Landmäl, the old folk languages. And in the process of reviving these old folk languages in Norway, the wonderful poem “Olaf Åsteson's Dream Song” was found. We can certainly see how, in the period from Christmas to the New Year, the people always believed they sensed something supernatural working in their senses. Such an experience is an indication of everything that can be experienced during these so-called holy nights at Christmas and New Year. In ancient times in the North, all of this was poured into the kind of poetry that the “Dream Song of Olaf Åsteson” represents. And you can sense genuine folklore in it. But you can feel it especially when you see it in the moving language of eurythmy.

That, my dear audience, is the real artistic aspect of eurythmy that you will see today.

I may perhaps add that eurythmy has two other sides besides the artistic one, that of curative eurythmy, for example. However, there are other movements that can be considered for this, which cannot exactly be regarded as artistic movements, but which are taken from the human organization and can therefore also have a healing, hygienic-therapeutic effect. And such hygienic-therapeutic eurythmy is currently being developed.

The third is the pedagogical-didactic part of eurythmy. We introduced it alongside physical gymnastics as a kind of mental-spiritual gymnastics in the Waldorf School in Stuttgart, which was founded and directed by Emil Molt. And you can see how the children have an inner satisfaction, not only through physical gymnastics to get into such a movement, in which only corresponding movements of the body are carried out, but through eurythmy to get movements in which the body, soul and spirit are taken into consideration. The soul and spirit are equally put into movement, trained, so that when the child is introduced to eurythmy in the right way, it has the feeling that it has settled into eurythmy as a matter of course. The younger child in particular perceives it as a natural language. I mention this naturalness with which these children, from the first year of primary school, from the sixth year, right through the school years, feel the naturalness that lies in this eurythmic art. And as it is used here as spiritual gymnastics, it also has something of will initiative, of soul initiative. This is what proves to be particularly necessary: The initiative of the will, the initiative of the soul, which will reach its limit in today's social chaos and in the coming years, will be particularly successful through this eurythmy as an important teaching and educational ideal for the child.

Here, in our performance today, we are mostly dealing with artistic eurythmy. It must be said that it is still necessary to ask the audience for their indulgence before each performance. You will see that although we have made progress in the meantime, we are still at the very beginning. But he who at the same time understands the healthy, organic-human foundations on which eurythmy is based, will also have an idea that it can become more and more perfect, because it does not use only an external instrument, but uses the human body as an instrument, the hands, the arms and so on. So that the children at school, from the first year up to the highest class that we can have up to now - up to the 14th, 15th, 16th year - feel and sense that they are bringing the whole person into the movement, that they are bringing body, soul and spirit into movement through it.

I certainly don't want to go as far as a very famous physiologist did - I've said it several times: After he had watched a eurythmy performance and I had also spoken to him about ordinary gymnastics, he made the following statement: in his opinion, gymnastics has no value at all for children, he considers it to be barbarism. You would certainly be astonished, ladies and gentlemen, if I were to mention the name of this very famous contemporary physiologist, but I will not do so. I won't go that far - I will certainly admit that physical gymnastics has a certain strong justification, and we have also introduced it in the classroom alongside eurythmy, the spiritual gymnastics. But as you can see, it is viewed much more prejudicially by the authorities than by myself. As I said, I don't go that far myself.

Goethe coined the beautiful phrase: “When the healthy nature of man acts as a whole, when he feels himself in the world as part of a great, beautiful, worthy and valuable whole, when harmonious pleasure grants him a pure, free delight, then the universe, if it could feel itself as having reached its goal, would rejoice and admire the summit of its own becoming and being.” - And in another passage [in] “Winckelmann” on beauty: "For when man is placed on the summit of nature, he sees himself again as a whole nature, which has to produce another summit in itself. To this end, he increases himself by imbuing himself with all perfections and virtues, calling upon choice, order, harmony and meaning and finally elevating himself to the production of the work of art. This is also the case in eurythmy, where the human being uses his own organism as the most perfect instrument.

When Goethe, for example, says about art in outer life in his “Proverbs in Prose”: “To whom nature begins to reveal its open secret, he feels an irresistible longing for its most worthy interpreter, art”, we can say: In the art of acting, man uses his own organism as a tool. Yes, but here in the visible language of eurythmy, order, measure, harmony and meaning are drawn from the human organization itself. The human being is once a small world, a microcosm, and all the secrets of the macrocosm, the great world, are within the human being. Perfection can be achieved precisely when one uses one's own human organism as an instrument and, in Goethe's sense, brings together measure, harmony, order and meaning. And so we can hope that eurythmy will continue to develop further and further, so that one day it will become a fully-fledged art alongside its older sister arts.

54. Ansprache zur Eurythmie

Die Eurythmie-Aufführung fand gesamthaft im Kuppelraum des Goetheanums statt. — Die Textvorlage der Ansprache ist mangelhaft.

Plakat für die Aufführung Dornach, 6. November 1921

Gestatten Sie, meine sehr verehrten Anwesenden, dass ich unserer eurythmischen Darbietung einige Worte voranschicke, und zwar nicht aus dem Grunde, um die Vorstellung zu erklären, sondern um aufmerksam darauf zu machen, dass dasjenige, was hier als eurythmische Kunst geboten wird aus gewissen, heute noch ungewohnten künstlerischen Quellen, [auf] einer künstlerischen Formensprache beruht, die eben ein paar Worte der Einleitung nötig machen. Also nicht, um das Künstlerische zu erklären, das ja im unmittelbaren Anschauen wirken muss, sind diese Worte gesprochen - es wäre das unkünstlerisch -, sondern aus den angeführten Gründen heraus.

Es handelt sich darum, dass Sie hier den bewegten Menschen, den einzelnen Menschen auf der Bühne sehen werden, der durch seinen eigenen Organismus Bewegungen ausführt, oder auch Bewegungen von Menschengruppen im Raume. Was da zur Offenbarung kommt, ist eine wirklich sichtbare Sprache - also nicht mimisch oder pantomimisch, nicht etwas Tanzartiges, sondern eine wirkliche, sichtbare Sprache. Es ist nämlich durchaus möglich, dass der Mensch sein Inneres, sein Seelenleben nicht bloß durch den musikalischen Ton oder durch die Lautsprache zum Ausdruck bringt, sondern auch durch Bewegungen.

Diese Bewegungen dürfen allerdings nicht bloße Gebärden sein, wenn es sich um eine wirkliche Sprache handeln soll. Und um dies zu verstehen, ist es wie gesagt notwendig, in einigen Worten darüber aufmerksam zu machen, wie eigentlich diese eurythmische Sprache zustande kommt. Sie beruht nicht auf einer Willkür, sondern darauf, dass man systematisch studiert durch sinnlich-übersinnliches Schauen, welche Bewegungstendenzen - ich sage nicht: Bewegungen, sondern Bewegungstendenzen - der Mensch eigentlich ausführen will, unwillkürlich ausführen will, wenn er seinen Kehlkopf und die sonstigen übrigen Sprachorgane in Bewegung versetzt. Es handelt sich um Bewegungstendenzen, um dasjenige, was eigentlich der ganze menschliche Organismus ausführen will und was sich [in Bezug] auf die Gesamtorganisation des Menschen beim Singen oder Sprechen dann im Kehlkopf und seinen Nachbarorganen lokalisiert.

Die Bewegungstendenz kommt gewissermaßen schon im Zustande der Entstehung, im status nascendi, kann man sagen, zum Stillstand, verwandelt sich in Bewegungen der Sprache, des Gesangsorgans, dann in Bewegungen der Luft, der Töne, der Laute, der Bewegungen. Das muss man nun eben studieren, was da im Organismus des Menschen als Gesamtbewegungen zugrunde liegt, und diese dann wirklich herausholen - aus den Bewegungen, möchte ich sagen, des Organismus.

Dadurch schafft man nicht irgendetwas Willkürliches. Davon kann man sich überzeugen, wenn man mit einer gewissen innerlichen Aufmerksamkeit darauf kommt, wie man eigentlich all diese Bewegungstendenzen beim Zuhören des Sprechens und Singens in sich trägt. Diese Bewegungstendenzen sind dieselben; nur dass man sich beim Zuhören ruhig verhält und dennoch dasjenige, was der andere spricht, versteht, dass man die Bewegungen, die eigentlich ausgeführt werden wollen, zur Ruhe bringt und sie innerlich umwandelt in die Erkenntnis des Verstehens. Das alles, was im ganzen Menschen als Singen, Sprache, Tönen geschieht, das wird sorgfältig studiert und in Bewegungen des einzelnen Menschen oder Menschengruppen umgewandelt. Dadurch kommt man erst allmählich darauf, was einzelnen Gedichten oder einer Zusammenstellung von Gedichten zugrunde liegt.

Es muss durchaus darauf aufmerksam gemacht werden, dass Dichtung nicht durch den Prosagehalt [wirkt und auf] dem wortwörtlichen Inhalt desjenigen beruht, was der Dichter ausdrückt, sondern das wirklich Künstlerische der Dichtung beruht auf der Sprachgestaltung und demjenigen, was dem Sprachgebilde, dem Lautgebilde zugrunde liegt oder auch in dem, was sprachlich-thematisch der Sprache zugrunde liegt. Da sehen wir eigentlich ein verborgenes Sichbewegen-Wollen des ganzen Menschen. Daher dringt man ein in die innere Tiefe eines Gedichtes oder eines Gesangsstückes, wenn man in dieser sichtbaren Sprache der Eurythmie dieses Gedicht oder diesen Gesangsstoff nimmt.

Es ist heute in unserem unkünstlerischen Zeitalter durchaus nicht überall Verständnis dafür vorhanden, dass zum Beispiel auch das Deklamieren und Rezitieren an sich schon beruhen auf einer gewissen verhaltenen Eurythmie, auf einer inneren Beweglichkeit und Rhythmus und Tätigkeit im musikalischen Thema oder in der eurythmischen Ausgestaltung. Was heute ganz besonders beliebt ist, das ist das prosaische Pointieren des Inhaltes; das bringt man heute ganz besonders zum Ausdruck. Aber derjenige, der in gewisser Beziehung wirklich einen Enthusiasmus für das Künstlerische hat, der wird durchaus Freude haben an jeder Erweiterung der Kunst. Denn beim Anhören des Lautlichen, des Tonlichen, ist ja immer der ganze Mensch dabei, und der menschliche Organismus hat durchaus die Möglichkeit, seine eigenen Formen, sein eigenes inneres Erleben überzuführen in dasjenige, was man äußerlich sehen kann, was äußerlich eine sichtbare Sprache ist.

Man kann nicht zum Beispiel die Formen der menschlichen Hand betrachten, wenn man sie bloß in der ruhenden Form hat. Wer die Formen der Hand, des Armes wirklich studieren will, verstehen will, der weiß, dass diese menschliche Form nur einen Sinn hat dadurch, dass man die Hand oder den Arm in Bewegung, in seiner Beweglichkeit beschreibt, dass in der Form schon die Bewegung ausgedrückt ist. So ruht im ganzen menschlichen Organismus Bewegungsmöglichkeit, die herausgeholt werden kann. Und wie wir dasjenige, was in unserer Seele lebt, gewissermaßen, ich möchte sagen lokalisieren auf den Kehlkopf und seine Nachbarorgane, so können wir auch etwas aus dem ganzen Menschen herausholen. Das geschieht in Eurythmie. Daher kann durch das Deklamieren und Rezitieren durchaus auch Eurythmisches begleitet werden. Nur muss ich darauf aufmerksam machen: Wir sehen auf die innere Eurythmie in der Dichtung, weniger auf den Prosainhalt, beim Rezitieren und Deklamieren. Wenn man beim Rezitieren und Deklamieren gerade die Kunst zur Offenbarung bringen will, muss man sich nur klar darüber sein, dass ja das Sprechen, das Singen in einem Zusammenhang beim Menschen mit seiner ganzen Umgebung ist.

Indem das Kind in seinem ersten Lebensjahr heranwächst, unterliegt es dem Bewegungstrieb. Der eigentliche Bewegungstrieb macht sich geltend in Bezug auf das Sprechen, dem Sprachlichen, in dem, was ich Vokalisieren nenne. Und vokalisch Erleben heißt eigentlich, sich an dem anderen Menschen nachahmend heranerzichen, den anderen Menschen in seinem inneren Seelenleben nachahmen. Dagegen beruht das Erleben der Konsonanten darauf, dass man im Hören der Konsonanten weniger in innerlicher Ruhe das nachahmt, sondern darauf, dass man ein Nachbild hat. Es ist eigentlich immer beim Sprechenden ein Drang vorhanden, der nur eben zur Ruhe gebracht werden muss, in Bewegung die Konsonanten zur Gestaltung zu reihen.

Was da der Mensch in seiner Kindheit an dem andern Menschen lernt, das ist schließlich ein ähnlicher Vorgang wie der, der stattgefunden haben muss, indem er sieht das Kind im Sprechen-Lernen. Da könnten wir viel hineinbringen, wenn wir heute durch wissenschaftliche Forschung herausbekommen, dass in den Ursprachen der Mensch sich aus sich heraus offenbaren wollte, die Ursprachen also noch mehr aus dem Herzen herausgekommen sind. Man wird sehen, wie die Zivilisationssprache heute auf der Konvention - oder auf dem «richtigen Ausdruck» - beruht, was immer ein Unkünstlerisches sein muss. In den Ursprachen beruhte das Sprechen mehr auf dem, was der Mensch aus sich heraus offenbaren wollte.

Wenn der Mensch dann dazu überging, sein Erleben oder eine Stimmung vorzuführen, wenn er ins Gesangliche oder Dichterische überging, war es so, dass er in der Ursprache durchaus noch das Bedürfnis hatte, alles das, was er hatte in Sprache, in Ton, auch in Bewegungen zum Ausdruck zu bringen. Die Wissenschaften sagen von der Ursprache auch, dass dasjenige, was im Wort und im Ton gesehen wurde, nur ein einziges Zeichen hatte. Das zeigt uns die Verwandtschaft des Lautlichen und des Tonlichen in dem Bewegungsmäßigen, wenn dieses auf eine gesetzmäßige Art aus dem ganzen menschlichen Organismus herausgeholt ist.

Dass man sich bewegen will und diese Formen umsetzen will in Bewegungen, darauf beruht das Vorbringen das Ausgestalten der eurythmischen Kunst. Wenn man also sieht, wie der ganze Mensch eigentlich ausgestaltet werden kann, wird man die Berechtigung des Eurythmischen einsehen können. Wie sehr das Eurythmische seine Berechtigung hat, zeigt sich ja ganz besonders, wenn man bühnenmäßig-dramatisch darstellen will, was ins Übersinnliche hinausstrebt, wie etwa im nordischen «Traumlied von Olaf Åsteson», wo man die Dinge aus dem bloßen Naturalismus herausführen und ins Übersinnliche hineinführen muss. Sie werden heute in der alten Sage, dem Traumlied von Olaf Åsteson, meine sehr verehrten Anwesenden - man kann in alledem allerdings nicht sagen Dramatischen, aber Dramatisch-Epischen -, was da gefühlt werden kann, das ist, dass, wenn man stilisierend an diese Sache herangeht, wie wir es hier versucht haben in unserer eurythmischen Darstellung, dass man notwendig hat nicht gewöhnliche Bewegungen, wie sie in der naturalistischen Schauspielkunst oder auf den Bühnen geübt werden, sondern dass man die Notwendigkeit hat, aus der inneren Gesetzmäßigkeit der menschlichen Organisation selbst die Stilisierung der Bewegungen hervorzurufen, gerade dann, wenn es sich um etwas handelt, was, man kann sagen aus dem Volksspiel hervorkommt, was ganz elementar aus der reinen Menschlichkeit hervorgeholt ist wie dieser Olaf Åsteson. Da sieht man, wie dieses Poetische, das in einem solchen Wahrtraum liegt, [in] solchen traumhaft dichterischen Wahrheiten, die den Menschen ins Übersinnliche führen sollen, wie das gerade besonders gut in dieser Eurythmie, in dieser sinnlich sichtbaren Sprache der Eurythmie eben zur Offenbarung kommen kann.

Dieses alte Gedicht vom Olaf Åsteson, dieses Traumlied, es ist in der neueren Zeit wieder gefunden worden. Man weiß ja vielleicht, dass viele Menschen in der norwegischen Gegend gerade Wert darauf legen die alten Sprachen wieder zu fördern - neben der Schriftsprache, dem Stadsmäl, das Landmäl zu studieren, die alten Volkssprachen. Und indem man daran gegangen ist, diese alten Volkssprachen wieder zu heben in Norwegen, hat man diese wunderbare Dichtung von dem «Traumlied von Olaf Åsteson» gefunden. Wir sehen durchaus, wie in der Zeit von Weihnachten bis über das Neujahr hin das Volk immer etwas von überirdischem Wirken in das Sinnliche herein zu verspüren glaubte. Ein solches Erlebnis ist ein Hinweis darauf in Bezug auf alles dasjenige, was in diesen sogenannten heiligen Nächten in der Weihnachtszeit, in der Neujahrszeit erlebt werden kann. All das ist in alten Zeiten im Norden in eine solche Dichtung hineingegossen worden, wie sie das «Traumlied von Olaf Åsteson» darstellt. Und man spürt echtes Volkstum darin. Man spürt es aber insbesondere dann, wenn man es auch in der bewegten Sprache der Eurythmie vor sich sieht.

Das, meine sehr verehrten Anwesende, ist das eigentlich Künstlerische der Eurythmie, was Sie heute zu sehen bekommen werden.

Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass die Eurythmie außer der künstlerischen noch zwei andere Seiten hat, die der Heileurythmie zum Beispiel. Es sind allerdings andere Bewegungen, die dafür in Betracht kommen, die nicht gerade als künstlerische Bewegungen werden angesehen werden können, die aber aus der menschlichen Organisation hervorgeholt sind, daher gerade auch gesundend, hygienisch-therapeutisch wirken können. Und in der Ausbildung einer solchen hygienisch-therapeutischen Eurythmie ist man gerade jetzt begriffen.

Das dritte ist der pädagogisch-didaktische Teil der Eurythmie. Wir haben sie eingeführt neben dem körperlichen Turnen als eine Art seelisch-geistigen Turnens in der von Emil Molt inaugurierten, von mir begründeten und geleiteten Waldorfschule in Stuttgart. Und man sieht, wie die Kinder eine innerliche Befriedigung haben, nicht nur durch das körperliche Turnen in eine solche Bewegung zu kommen, in der nur entsprechende Bewegungen des Körpers ausgeführt werden, sondern durch die Eurythmie Bewegungen zu bekommen, bei denen der Leib, Seele und Geist in Betracht gezogen werden. Es werden Scele und Geist in gleichem Maße in Bewegungen versetzt, ausgebildet, sodass das Kind, wenn man die richtige Eurythmie an es heranbringt, das Gefühl hat, dass es sich wie ganz selbstverständlich in das Eurythmische eingelebt habe. Namentlich das jüngere Kind empfindet es wie eine selbstverständliche Sprache. Ich erwähne extra diese Selbstverständlichkeit, mit der diese Kinder vom ersten Volksschuljahr, vom sechsten Jahre an, bis durch die ganzen Schuljahre hindurch das Naturgemäße, das in dieser eurythmischen Kunst liegt, empfinden. Und wie es hier als seelisches Turnen verwendet wird, hat es auch noch etwas von Willensinitiative, von Seeleninitiative. Das ist dasjenige, was ganz besonders sich als nötig erzeigt: Die Willensinitiative, die Seeleninitiative, die im heutigen sozialen Chaos und in den nächsten Jahren überhaupt die Grenze erreichen wird, sie wird durch diese Eurythmie gerade als ein wichtiges Unterrichts- und Erziehungsidcal des Kindes ganz besonders einen Erfolg haben.

Hier, bei unserer heutigen Darbietung, handelt es sich meistens um künstlerische Eurythmie. Da wird man sagen müssen, dass man ja heute noch durchaus nötig hat, die verehrten Zuschauer vor jeder Aufführung um Nachsicht zu bitten. Sie werden sehen, trotzdem wir inzwischen schon wieder weitergekommen sind, dass wir noch ganz am Anfange stehen. Allein derjenige, welcher zugleich durchschaut, auf welch gesunden, organisch-menschlichen Grundlagen die Eurythmie beruht, der hat auch wohl eine Ahnung davon, dass sie immer vollkommener und vollkommener werden kann, weil sie sich nicht eines äußeren Instrumentes bedient nur, sondern des menschlichen Körpers als eines Instrumentes bedient, die Hände, die Arme und so weiter. Sodass die Kinder in der Schule vom ersten Schuljahre an bis zur höchsten Klasse hinauf, die wir eben bis jetzt haben können - bis zum 14., 15., 16. Jahre hinauf -, fühlen und empfinden, dass sie ja den ganzen Menschen in die Bewegung hinein bringen, dass sie Leib, Seele und Geist in Bewegung bringen dadurch.

Ich will gewiss nicht soweit gehen - ich habe es schön öfters ausgesprochen -, wie ein sehr berühmter Physiologe gegangen ist: Nachdem er sich eine eurythmische Darbietung angesehen hat und ich mit ihm auch über das gewöhnliche Turnen gesprochen habe, tat er folgenden Ausspruch: Das Turnen habe seiner Ansicht nach überhaupt keinen Wert für die Kinder, sondern er halte es für eine Barbarei. Sie würden gewiss erstaunt sein, meine sehr verehrten Anwesenden, wenn ich den Namen dieses ganz berühmten Physiologen der Gegenwart nennen würde, aber ich werde es nicht tun. Ich gehe nicht so weit - ich will durchaus zugeben, dass das körperliche Turnen eine gewisse starke Berechtigung hat, und wir haben es ja auch im Unterricht neben der Eurythmie, dem seclisch-geistigen Turnen, eingeführt. Aber Sie sehen, es wird durchaus von maßgebender Seite viel vorurteilsvoller betrachtet als von mir selbst. Wie gesagt, ich selbst gehe nicht so weit.

Goethe hat das schöne Wort geprägt: «Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werten Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt, dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern.» - Und in einer andern Stelle [im] «Winckelmann» über Schönheit: Denn «indem der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Vollkommenheiten und Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft und sich endlich zur Produktion des Kunstwerkes erhebt. So auch in der Eurythmie, wo sich der Mensch des eigenen Organismus als des vollkommensten Instrumentes bedient.

Wenn über die Kunst im äußeren Leben zum Beispiel Goethe sagt in seinen «Sprüchen in Prosa»: «Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst», so kann man sagen: In der Schauspielkunst bedient sich ja der Mensch seines eigenen Organismus als Werkzeug. Ja, aber hier in der sichtbaren Sprache der Eurythmie wird Ordnung, Maß, Harmonie und Bedeutung aus der menschlichen Organisation selbst hervorgeholt. Der Mensch ist einmal eine kleine Welt, ein Mikrokosmos, und alle Geheimnisse des Makrokosmos, der großen Welt, sind in dem Menschen drinnen. Es ist ein Vollkommenstes gerade dann zu erreichen, wenn man sich des eigenen menschlichen Organismus als eines Instruments bedient, und im Sinne Goethes Maß, Harmonie, Ordnung und Bedeutung zusammennimmt. Und so darf man hoffen, dass sich die Eurythmie immer weiter und weiter ausbildet, sodass sie dereinst dahin kommen wird, eine vollberechtigte Kunst neben älteren Schwesterkünsten zu sein.